センター長の挨拶

当院救命救急センターは、阪神間における救急医療の中核施設で、前身は古く1970年に開設した交通救急センター・救急医療センターで、歴史的に重度外傷、脳血管障害、急性中毒、心肺危機にある内因性疾患などを対象に救命救急医療を行ってきました。2011年4月に救命救急センターの指定を受け、救急医(救急科)を中心に2~3次救急の充実、積極的なドクターカー活動などに取り組んでいます。

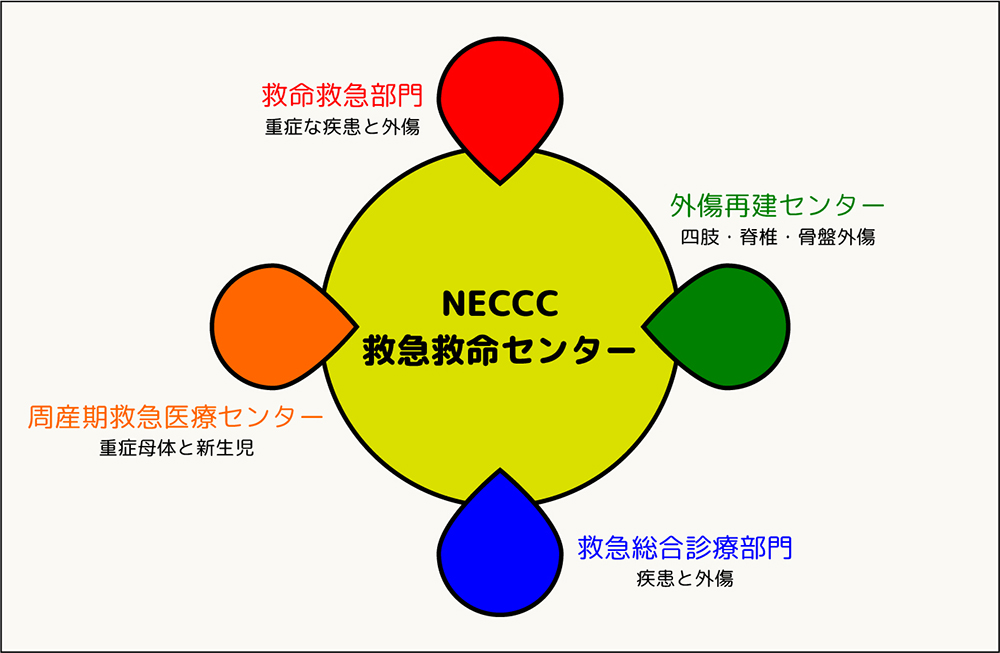

質の高い救急医療を提供するためには、診療科に関わらず初期診療を行い、必要に応じて患者の処遇を検討する全診療科支援型の救急総合診療部門とあらゆる重症患者の根本治療に対応できる集中治療型救急部門が同時に稼働する必要があると考えます。

当センターは救急総合診療部門と救命救急部門があり、救急総合診療部門は、初期・後期研修医が中心となり、2次救急患者の初期診療を行います。その際、必ず救急科スタッフや各診療科の専門医がチェックする体制を敷くことで、安全かつ安心な救急医療を提供できる環境を提供しています。また救命救急部門は長年にわたり重症外傷、ショックや敗血症などあらゆる重症患者の診療を行い多くの実績をあげています。

更に整形外科と協力し、外傷再建センターを立ち上げることで、救命救急センターに搬送された四肢外傷や骨盤外傷を合併した重症外傷患者の初期診療、ICU入院中の整形外傷患者の診療、そして2次・3次救急搬送された外傷患者の根治治療とその後のリハビリテーションが円滑に行うことができるようになりました。

阪神地区おいて重症新生児と分娩前後に急変した母体を同時に診療できる医療機関は極めて少なく、地域周産期母子医療センターの指定を受けている当院の役割として、医療機関からの受入要請があれば母子ともに速やかに急性期医療を提供するために、新生児はNICUにおいて小児科医が、母体はICUにおいて産婦人科医および救急医等による高度集中治療を行う目的で2014年10月、周産期救急医療センターを開設しました。患者の受入は、DMATカー(ドクターカー)を使用し、新生児の場合は小児科医および看護師が、母体の場合は産婦人科医あるいは救急医および看護師が同乗し、依頼先の医療機関へ向かい、申し送りを受けるとともに患者を乗せ当院まで搬送します。

また、2013年11月25日よりドクターカー(ラピッドレスポンスカー)の運用を開始し、これまで西宮市内に限り展開していました病院前医療を、これを期に阪神地区に出動エリアを拡大し、阪神間で発生した重症患者さんをひとりでも多く救命できるよう努めたいと考えています。

災害医療にも積極的に取り組んでいます。当院は平成7年に発生した阪神大震災では、甚大な被害を被りました。しかし、近隣から重症軽症を問わず患者が殺到し、一層機能不全に陥りました。震災当日からヘリコプター搬送を積極的に行うことで、当院へ搬送された患者の院内死亡はなく、いわゆる防ぎ得た外傷死(Preventable Trauma Death)の患者は1人もおられませんでした。また、平成17年に起こったJR福知山線脱線事故では、当センターの医師が西宮市ドクターカーに搭乗し事故現場で活躍したほか、多数の重症患者を受け入れ診療を行いました。更に平成28年4月に発生した熊本地震では当院からもDMATが出動し、現場で被災した病院での支援活動を行いました。救命救急センター指定を契機に、DMAT指定病院、災害拠点病院にも指定されており、災害医療に関しても阪神間におけるまさに拠点病院となるべく取り組んでおります。

これからも“県西救命”をどうぞよろしくお願い致します。

救命救急センター長

中川雄公

救命救急センターの特色

兵庫県立西宮病院救命救急センターでは“総合診療から救命救急まで”、“グラム染色からPCPSまで”、“2次から3次まで”、診療科を超えた初期診療と重症集中治療を行っています。

救命救急部門

重症外傷、脳蘇生、重症救急疾患、広範囲熱傷、急性中毒などの専門家を擁して主として阪神圏域からの3次救急の患者さんを受け入れていますが、近隣医療機関からの紹介患者さん、院内各科あるいは救急外来よりの重症患者さんの診療も行っています。

専門スタッフとあらゆる重症患者さんに対応できる設備を24時間体制で稼働させています。

外傷症例に対しては診断・治療のminimal requirementを習得すること、多発外傷患者のdecision makingができること、そして自ら専門性をもち特定のテーマを深く掘り下げることを目標にしています。

救急総合診療部門

初期・後期臨床研修医が中心となり2次救急診療を行います。どのような救急疾患に対しても、研修医、救急科専従医、各診療科の専門医という3重のチェック・診療体制を敷いており、より高い質の救急医療を提供できる環境を整えています。

外傷再建センター

当院整形外科と協力し、総合診療部門に搬送された外傷患者や救命救急部門に搬送された重症外傷患者の初期診療への参加、救急ICU入院整形患者の診療サポートを行っています。多発外傷患者に合併した骨折は、救命救急センターとの協力体制のもと、早期に根治手術を行い、急性期のうちにリハビリテーションを開始することで早期の社会復帰を目指しています。

周産期救急医療センター

周産期救急は、新生児は小児科医(新生児科)、母体は産婦人科医が中心となり診療を行います。しかし、例えば出産後に重症新生児のみ転院搬送が必要となる場合や出産前後に母体が急変(出血多量や脳出血の合併等)し転院搬送が必要になる場合がありますが、搬送先病院が容易に見つからず搬送困難となる症例も散見され、地域によっては大きな社会的問題となっており早急な対応策が求められています。

阪神地区においても、重症新生児と分娩前後に急変した母体を同時に診療できる医療機関は極めて少なく、地域周産期母子医療センターの指定を受けている当院の役割として、医療機関からの受入要請があれば母子ともに速やかに急性期医療を提供します。新生児はNICUにおいて小児科医が、母体はICUにおいて産婦人科医および救急医等による高度集中治療を行います。

施設紹介

当センターは兵庫県立西宮病院の半地下のエリアと8階の一般病棟を中心に構成されています。

三次救急初療室

緊急開胸開腹などの外科的処置を含め、2床並列の診療が可能です。救急専用のX線撮影室/CT室・ICUと隣接し、直通エレベーターで中央手術室・血管撮影室・MRI検査室に患者様を移送できます。

一次・二次救急初療室

歩行可能な方、かかりつけの方など、比較的軽症の患者様を診療するスペースです。また、点滴などをおこなう2床の観察スペースと婦人科の内診台1台を設置しています。三次救急初療室とは隣接しています。

救命救急センターICU

個室1室、二人部屋1室を含む10床です。ICUは初療エリアに隣接しており、主として救急搬送患者の受け皿となります。院内各科の術後管理は、各階病棟に設置されたHCUを中心に行われています。ICUおよび初療室のモニターは電子カルテに接続しており、確定されたパラメーターは自動的にカルテに取り込まれます。ICU詰所には電子カルテ投影用の大型モニターや、日々の業務情報を表示するマルチタスクモニターを設置しています。

救急病棟

8階病棟は主として救急科・脳神経外科の病棟で、合計45床のうち15~25床程度を救急科の病床として運用しています。また、7階病棟のHigh Care Unit(4床の重症管理ベッド)も利用可能です。

ドクターカー(ラピッドレスポンスカー)

救急救命士資格を持つ専属ドライバー4名により、ラピッドレスポンスカーを運用しており、心肺停止・重度外傷・意識障害などの症例について、西宮市・芦屋市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市・猪名川町エリア等に出動しています。平成27年度の出動件数は338件です(反転除く)。

診療設備

専用のMDCT(16列)、レントゲン撮影装置、汎用超音波診断装置、各種モニター、気管支鏡、血液ガス測定装置、グラム染色ブースを有します。また、中央検査部門のMDCT、MRI、汎用血管撮影装置、X線透視装置、核医学診断装置、内視鏡システムなどが共用できます。

社会活動

救急救命士教育、地域救急医療体制構築への参画

救急隊員教育・メディカルコントロール

ドクターカー 当センターでは、救急救命士制度発足以前から救急隊の教育や互いの連携を重視しており、救急外来やドクターカーなどの医療現場はもとより、合同の搬送症例検討会、救急救命士の院内研修などを通じて「顔の見える関係」を構築しています。救急隊員とのコミュニケーションは、発生現場から入院治療までを通して、質の高い救急医療を提供するためにたいへん重要なものと考えています。メディカルコントロールについては、阪神間を含めた周辺地域(阪神・丹波地区)の地域メディカルコントロール体制や救急搬送検証作業を担当しています。さらに、約20年の歴史を持つ西宮市消防局のピックアップ型ドクターカーシステムの一翼を担っており、ドクターカーでの現場出動を行っています。

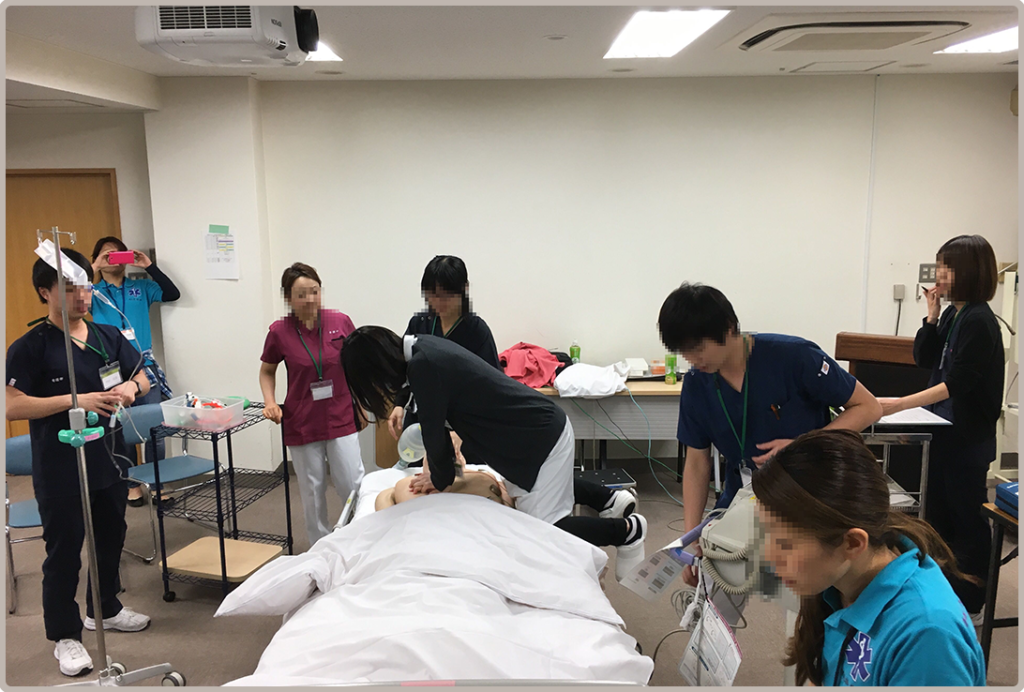

地域密着の蘇生講習会開催

心肺蘇生の技術はすべての医療従事者が習得していなければ、地域の人々が安心して暮らせません。西宮市では2003年から医師会主催でICLS(ACLS基礎)コースが開催されていますが、当センターの医師・看護師はその中心となって、他の医療機関スタッフや救急救命士とともに運営にあたっています。また、院内でもICLSコースや一般職員向けBLS講習会を定期的に開催しています。

災害医療への取り組み

阪神淡路大震災における被災地医療、JR福知山線事故における災害現場医療、東日本大震災や熊本地震におけるDMAT/医療救護班派遣などの活動経験に基づき、当院ではさらなる災害医療対応能力の向上を目指して以下のテーマに取り組んでいます。

災害拠点病院

1996年から始まった災害拠点病院システムは、前年の阪神・淡路大震災の経験から編み出された、災害時医療体制確保の基本骨格です。当院は災害拠点病院の一つとして、南海・東南海地震対応を想定し、資機材の備蓄やDMATの育成、災害対策訓練などを実施しています。

DMAT

DMAT指定医療機関である当院は、2016年10月現在14名(医師6名(内統括DMAT2名DMATインストラクター2名)、看護師4名、調整員4名)の隊員が在籍、高規格救急車型のDMATカー運用および資機材を整備しています。増員のために、日本DMAT養成研修参加も継続しています。実出動はもとより、内閣府や兵庫県、西宮市や消防、近隣空港主催の災害訓練に企画も含めて多数参加し、skillの維持および周辺機関との関係構築に努めています。(日本DMAT隊員は、DMAT指定医療機関から原則チーム単位で4日間の研修に参加して養成されます。)

1995年の阪神淡路大震災の際、当院は震度7エリアの東の端に位置し、周辺地域と共に大きな被害を被ると同時に、日本中、世界中の多くの方からご支援をいただいて重症治療を継続することができました。当センターが大阪大学特殊救急部・災害外科学教室(現救急医学教室)の関連施設であったこともあり、クラッシュ症候群の初期治療・域外搬送・航空搬送を当日から実施できたことや、超急性期に全国から応援に来ていただけたことが、多くの傷病者の救命につながりました。

逆の立場になったときに、自分たちのできることをしっかり行いたい。

我々は災害医療を重要なテーマとして、継続的に向き合っていきたいと考えています。

DMATカー・ラピッドレスポンスカー・西宮市ドクターカー

当院で運用しているドクターカーである「ラピッドレスポンスカー」と、20年以上にわたって継続している西宮消防とのコラボレーションによるピックアップ型ドクターカーシステムは、いずれも局所集団災害時に威力を発揮します。さらに平時は重症者の病院間搬送や母体・新生児搬送に使用している当院の高規格救急車型のドクターカー「DMATカー」は、災害時には現場医療指揮本部として、兵庫県広域災害救急医療情報システムやEMIS広域災害救急医療情報システムの運用を担当します。

ドクターカーとDMATのコラボレーションによって近隣の局地災害に対して迅速に対応します。

DMAT・医療救護班派遣

2011年3月の東日本大震災に際しては、中長期的な被災地内医療需要に対応するため、県立病院群のチームとして、3つのチームで石巻市や大船渡地区などの仮設診療所における医療支援を行いました。

2016年4月14日から発生した熊本地震に際しては、当院から急性期のDMATおよび亜急性期の医療救護班の派遣を行いました。

DMATは4/16~19にかけて出動し、熊本市内で多数の被災者を受け入れていた「東陽会 東病院」の支援と、東病院で受け入れてくださっていた23名の傷病者の域外搬送手配を担当しました。東病院では集まったDMATの統括を担当し、DMATの調整や業務調整、傷病者搬送調整、診療支援や看護も行いました。

医療救護班は兵庫県チーム第5次隊として、5/7~11にかけて、阿蘇地区の阿蘇医療センター内ADRO(Aso Disaster Recovery Organization)の本部活動、避難所巡回および阿蘇医療センターの看護支援を担当しました。

熊本地震で被災された皆様に、一日も早い平穏な日常が戻ることをお祈りしています。

医療機関の先生方へ

重症度・緊急度の高い傷病の緊急対応については、電話で直接ご相談ください。各専門科への緊急紹介については時間帯に応じて下記に、対応科が不明の場合は救命救急センター宛にご相談ください。

0798-34-5151(代表)

| 時間内(平日8:30~17:00) | 地域医療連携センター |

|---|---|

| 時間外(それ以外) | 内科系、外科系、小児科系、産婦人科系 当直医師 |

| 重症度・緊急度が高い場合(24時間) | 救命救急センター担当医師 (担当科へ電話を転送させていただく場合があります) |

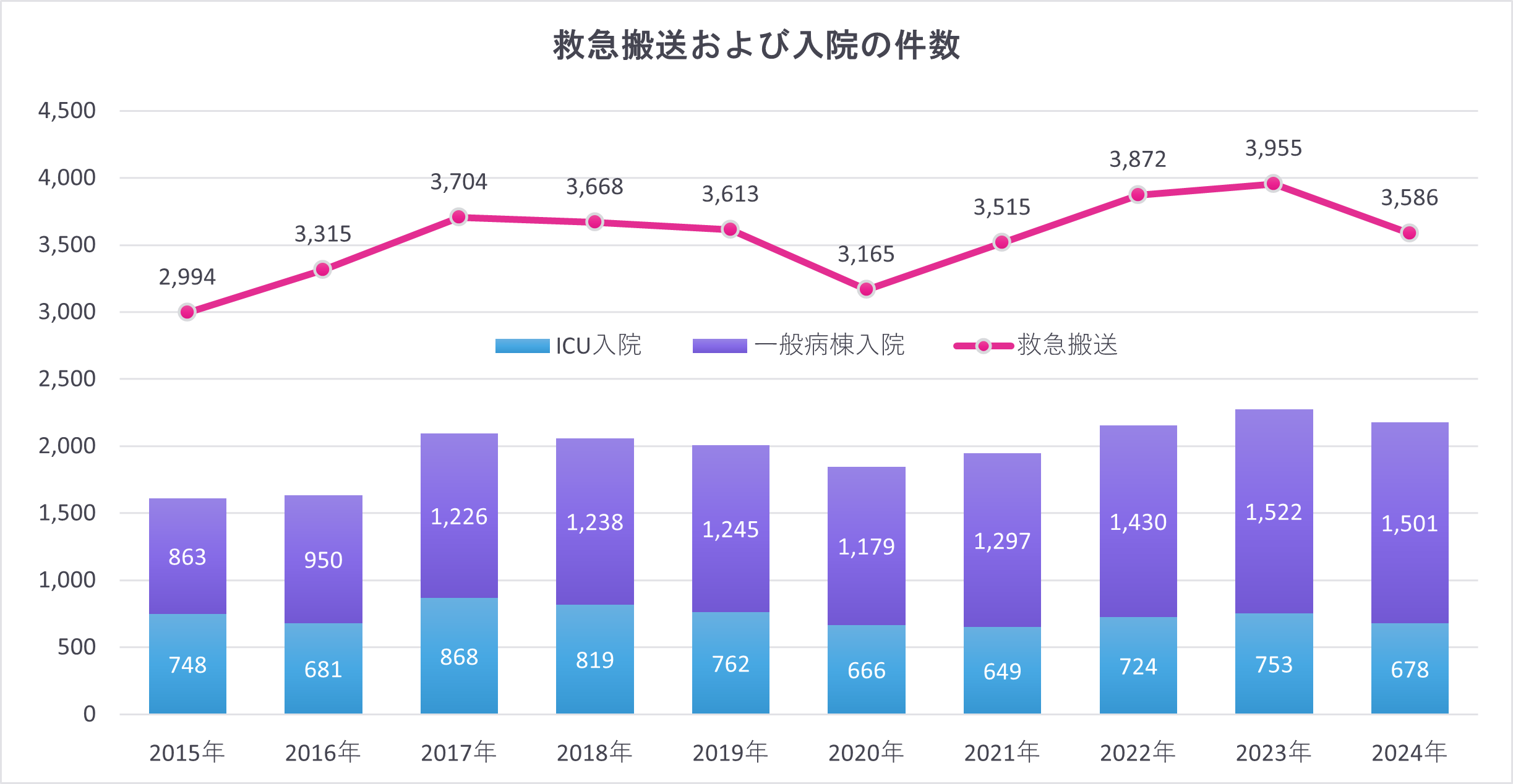

実績

当院の救急搬送件数はコロナ禍以降、年々増加し、2024年も過去最多を更新しました。近年は急速な受入れ要請件数の増大に対して主に狭隘な診療スペースのために応需が追い付かず、応需率の低下が課題となっています。診療スペースの拡充は困難ですが、病院スタッフ全体で課題を共有し、効率的な救急外来の運営を心掛けています。2024年は、これらの努力に加えて、受入れ要請件数が減少したこともあり、応需率は改善しています。高齢化の進展とともに今後も救急搬送件数は増加することが見込まれており、増大する救急需要に対して病院全体で工夫をしながら対応していきたいと考えています。

救急車応需率

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|

| 要請件数 ① | 9,205 | 9,213 | 8,080 |

| 応需件数 ② | 4,338 | 4,668 | 4,334 |

| 応需率 ②/① | 47.1% | 50.7% | 53.6% |

重症患者の内訳

| 疾病名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|

| 病院外心停止 | 227 | 189 | 177 |

| 重症急性冠症候群 | 3 | 8 | 2 |

| 重症大動脈疾患 | 6 | 4 | 3 |

| 重症脳血管障害 | 30 | 43 | 34 |

| 重症外傷 | 315 | 336 | 274 |

| 指肢切断 | 0 | 1 | 0 |

| 重症熱傷 | 2 | 1 | 2 |

| 重症急性中毒 | 4 | 17 | 13 |

| 重症消化管出血 | 114 | 64 | 39 |

| 重症敗血症 | 39 | 174 | 68 |

| 重症体温異常 | 3 | 6 | 20 |

| 特殊感染症 | 0 | 4 | 2 |

| 重症呼吸不全 | 3 | 3 | 6 |

| 重症急性心不全 | 1 | 18 | 4 |

| 重症出血性ショック | 0 | 1 | 3 |

| 重症意識障害 | 1 | 9 | 7 |

| 重篤な肝不全 | 0 | 0 | 1 |

| 重篤な急性腎不全 | 0 | 3 | 3 |

| その他の重症病態 | 142 | 65 | 91 |

スタッフ紹介

救急科医長

日本外科学会外科専門医

日本DMAT隊員

救急科医長

集中治療

放射線診断

IVR

日本DMAT隊員

救急科医長

整形外傷

日本整形外科学会専門医

日本DMAT隊員

救急科医長

ICLSインストラクター

がん治療に携わる医師に対する緩和ケア研修会 修了

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

循環器内科